Bon, je suis en train de rompre avec la promesse que je m'étais faite à propos de ce blog.

Désolé pour ceux qui croyaient être débarassés. (Merci à Matthieu pour ses commentaires).

Plusieurs raisons à cela.

Je me suis penché sur les méthodes d'apprentissage parce que mes gamins sont tous les trois (étant triplés) en période d'apprentissage de la

lecture/écriture. J'ai voulu comprendre et les aider. Chemin faisant, j'ai trouvé de surprenants parallèles avec l'aikido, pas si surprenants que cela après réflexion.

Ensuite j'ai commencé, un peu par hasard et bénévolement, à enseigner. Ce qui oblige à avoir l'esprit un tantinet clair.

Kierkegaard disait que l'on n'enseigne pas ce que l'on sait mais ce que l'on est. Malheureusement, la phrase se vérifie souvent. C'est en partie inévitable pour toutes sortes de raisons (transfert psy, nécessité d'un modèle, transmission d'un bagage

technique parfois limité donc présenté comme personnel, etc). C'est pourtant regrettable et assez malsain. Si on enseigne à lire ou écrire (qui sont des

savoirs en tant que tels), on n'enseigne pas SA façon d'écrire.

On pourra dire ici, métaphore facile on peut en trouver d'autres, que pratiquer l'aikido ressemble à écrire son propre roman. Or

l'enseignement des bases (et bien au-delà) s'apparente beaucoup plus à l'enseignement de la lecture. Il n'y a ici aucune place pour la subjectivité. C'est confondre écrire avec rédiger.

Je me souviens de deux de mes maîtres en littérature, monsieur George D. et monsieur B, très grands professeurs, qui mettaient un point

d'honneur à s'effacer derrière l'oeuvre, son analyse, véritables pédagogues qui avaient avant tout le souci de la méthode.

Et puis finalement, ayant rencontré les deux types d'enseignement expliqués ci-dessous, il a bien fallu que je comprenne leurs natures pour

opérer des choix pédagogiques et d'abord pour mon propre entraînement. On lit, entend et subit trop de purée intellectuelle légitimée au nom de la tradition ou de présupposés

informulés.

Bref, je ne rouvre pas le blog contrairement aux voeux de Matthieu J, je mets deux ou trois choses au point.

Méthode globale, méthode syllabique

![baba.gif]()

L'enseignement de l'aikido reproduit assez fidèlement deux méthodes de l'apprentissage de la lecture, à savoir méthode globale et méthode

syllabique.

D'un côté une option qui consiste à enseigner à l'élève une forme qu'il va reconnaître de façon globale, non analytique pour la reproduire à

terme. Cette approche évite l'explication, la dissection et va consister à enseigner à l'élève à "reconnaître" visuellement avant même d'analyser. Cette méthode d'apprentissage met l'accent sur

l'élève "apprenant" plus que sur l'élève "enseigné". On avouera que cette méthode est très voisine d'une vision de l'enseignement de l'aikido où l'on postule que l'élève doit apprendre à "voler"

la technique.

De l'autre côté la méthode syllabique, utilisée depuis l'Antiquité et qui marche fort bien en dehors de quelques exceptions pour lesquelles

il a fallu au début du 20ème siècle (longue histoire) imaginer d'autres approches, la méthode globale justement.

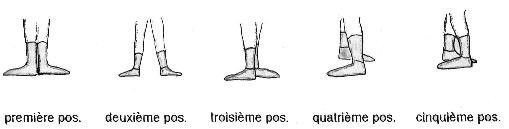

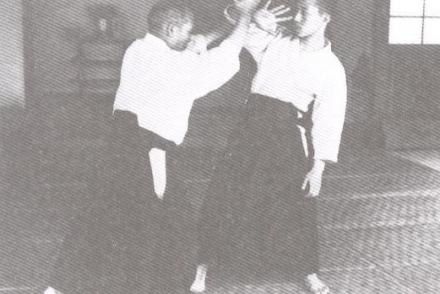

La méthode syllabique est fort comparable à la méthode Saito et procède façon très ressemblante: on apprend les unités de sens minimales:

les lettres (les suburis, les placements de pieds, les déplacements, etc), on reconnait et on construit des syllabes voire des mots (les awase), on construit des phrases avec un dialogue, (les

kumijos ou kumitachi) et on apprend même en définitive de longs poèmes (les kata 31 et 13). Tout ceci se transpose aisément au tai jutsu, de façon d'abord analogique puis plus profonde

(métonymique si on veut). L'apprentissage du tai jutsu est assez similaire.

Il ne s'agit évidemment que d'une étape et ce n'est pas encore de l'Aikido mais on moins on travaille sur des bases

saines. Tout ceci nous prépare à la libre expression un jour de Takemusu, la production spontanée de techniques, un peu comme

lorsqu'on lit ou énonce du sens sans même réfléchir à la façon de le faire. On le fait, voilà tout.

On a appris les bases, on a pas mal appris par coeur, on en a bavé sur la grammaire, on a lu les grands auteurs et parmi nous une minorité

acharnée deviendra à son tour auteur. Les autres parlent, communiquent avec plus ou moins de talent et de culture mais à la fin tout le monde se comprend (sauf écart socio cul

monstrueux).

...

La méthode globale est injustement prise comme bouc émissaire de l'analphabétisme (croissant) en France en oubliant ses apports (ce n'est

pas un hasard si c'est un gouvernement de droite qui la remet en cause). En fait, la plupart des enseignants pratiquent une méthode mixte qui marche plutôt bien lorsqu'ils ont le temps de

travailler avec des classes non surchargées.

En revanche prétendre qu'il s'agisse de la meilleure ou seule façon de faire est au mieux une ignorance.

Pas plus que pour l'apprentissage de la lecture, la méthode globale ne peut fonctionner seule, encore moins avec des adultes dont la

plasticité neurologique est bien moindre que celle d'enfants du cours préparatoire…

Pire encore, la méthode globale mal comprise et/ou maîtrisée peut créer ses propres problèmes (comme toute méthode, certes):

- l'approximation technique, camouflée sous ce que l'on appelle en aikido pratique ou recherche personnelle, parfois "évolution des

techniques"

[Certains s'estimant suffisamment experts pour prétendre modifier les techniques mises au point après une vie de travail par O sensei, ça

laisse rêveur…]

- la transmission d'erreurs, en fait des méconnaissances imputables à l'absence d'informations clefs que la méthode globale ne pouvait pas -

presque par définition -transmettre.

- et enfin, plus perverse, la confusion forme/fond. On apprend "l'image" du mot voiture sans bien comprendre sa construction puis l'on

substitue librement "bagnole". De même, on voit shiho nage sans connaître la forme de sabre et on finit par faire n'importe quoi.

Ce sont les pièges de la méthode globale intégrale. On peut les éviter mais encore faut-il les connaître.

...

Pour justifier une pré éminence de la méthode "non explicative"/globale en aikido, on a coutume d'opposer l'Orient et l'Occident, l'analyse

disséquante contre l'appréhension de la globalité, comprendre (science) contre ressentir, philosophie contre Zen, etc.

C'est évidemment une grille de lecture très pauvre. Cette opposition ultra classique entre les deux mondes est le plus souvent le fait d'une

culture, anthropologique entre autres, vraiment limitée.

Prenons un parallèle avec la peinture, souvent utilisée pour illustrer cette opposition: il est courant d'entendre ou de lire que la

peinture asiatique peint avec le vide lorsque l'occidentale définit avec le plein, l'effet de matière…

Malheureusement il est impossible de parler de peinture occidentale sans (sa) voir (pour le coup) que les peintres ont pensé, ressenti,

retranscrit et utilisé le vide, y compris mental. Les paysages de Rembrandt (à l'encre lorsqu'il se promenait

dans la campagne) en sont des illustrations magistrales - tout comme d'ailleurs sa limite FLOUE dans certains autoportraits (celui du Louvre est un exemple inouï, incarnation et création de vie plus que simple représentation. Allez voir et

regardez bien la circulation des rouges…). Tout comme les infinis de Monet, qu'il s'agisse du ciel ou de reflets dans l'eau. Si l'on croit que la peinture occidentale se soucie surtout de définir

et représenter, c'est surtout que l'on ignore le pont établi entre Hokusai et Van Gogh par ce dernier ou la démarche de Zao Wou Ki débarquant à Montparnasse, leur parenté profonde, leur fraternité: c'est ne pas saisir la profonde identité des expressions

artistiques - donc aussi techniques - au-delà du pré mâché culturel tout-venant.

![Pleinvide.jpg]()

C'est du plein ou du vide ça? C'est du Japonais ou de l'Occidental?

C'est les deux, c'est japonais du 19ème et influencé par l'Europe.

L'autre façon de justifier cette méthode consiste à dire que les techniques d'aikido ne peuvent être communiquées par le langage ce qui est

en partie vrai puisque la sensation physique ne peut pas être entièrement décrite (de même que la communication verbale n'est pas le langage écrit). C'est accorder néanmoins peu de

confiance à l'instrument le plus humain qui soit et qui a permis à cet ingénieux bipède de transmettre son savoir rationnel et même l'informulé de ses rêves, merci Sigmund.

Qui plus est, la méthode syllabique ne signifie pas recourir exclusivement aux mots: un bon vieux un, deux, trois bien formel et silencieux

peut mettre sur le chemin de merveilles. La répétition de formes intangibles, le kata, le suburi n'est en rien une pratique centrée sur le langage. Mais à un moment de la courbe d'apprentissage

que le professeur choisira, il est utile de comprendre ce que l'on fait...

...

La vérité comme souvent se tient au milieu.

De façon pragmatique, la plupart des enseignants du cycle maternelle / CE1 pratiquent une méthode mixte dans laquelle l'exercice de

déchiffrage / combinatoire est associé à un exercice de reconnaissance globale où le mot trouve son sens dans un contexte. A la fin des fins d'ailleurs, on lit ainsi, par reconnaissance, par

identification instantanée de l'ensemble…

![read.gif]()

Et bien souvent en Aikido les enseignants font de même: on analyse la technique, on essaie de la faire ressentir, on répète par coeur, bref

on bidouille, quitte à s'arracher les cheveux. Comme le rappelle ici Matthieu, enseigner, c'est exposer de manière ordonnée ce que l’on a découvert de manière plus ou moins aléatoire. Le livre

que j’écris, le cours que je donne sont toujours des reconstructions a posteriori. Surtout s'il a fallu beaucoup reconstruire...

Cela dit, deux problèmes se posent pour les enseignants d'aikido (en dehors du fait qu'ils ne sont pas O sensei, désolé d'être

cruel…).

1. N'ayant, pour la plupart, pas bénéficié de méthode structurée en tant que telle, il n'en ont pas vraiment de solide… et enseignent des

bribes parfois / souvent mal connectées les unes aux autres dans une pédagogie fédérale élaborée par d'autres. Par exemple: on enseigne que gokyo omote n'existe pas or personne n'a vraiment

réussi à m'expliquer pourquoi un mouvement né d'ikkyo n'existerait qu'en ura… Etant juste le dernier cran de la spirale d'ikkyo il ne diffère pas en nature du premier cran. On lira avec profit,

si ce n'est fait, l'article de P.Voarino sur TAI.

2. En France notamment, l'enseignement par la méthode globale a produit une telle confusion qu'il a fallu la doubler d'un catalogue de

formes dont le manque de justification sous-jacente l'apparente… à un catalogue justement - où tout se vaut, une succession de formes plus ou moins ressemblantes. Lisons avec le vide: quand on

prend le tome 1 de l'aikido de la FFAB, on ne trouve ainsi AUCUN des principes fondamentaux et moteurs, irimi, tenkan, happo giri, etc - et bien entendu pas le moindre début de l'ombre d'une

explication de ces principes. Il s'agit au mieux d'un catalogue pour les passages de grades.

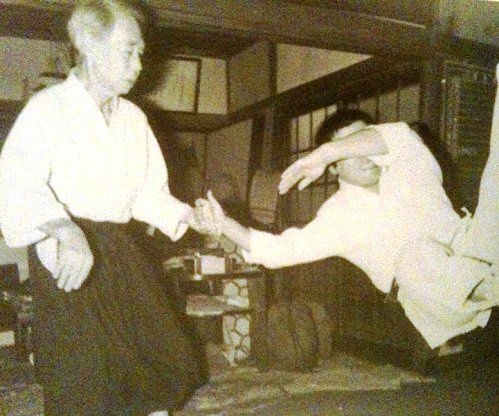

Pour bien mesurer et comprendre, on le comparera avec la série des cinq livres Traditional Aikido (1973) de M.Saito ou le livre de

Gozo Shioda, Total Aikido The Master Course… On y lira (avec des mots, donc...) le travail de deux maîtres réellement soucieux de transmission et capables d'expliquer clairement

par A + B pourquoi il faut bouger de cette façon à cet endroit à cet instant - et rien d'autre.

Ce qui se conçoit bien s'exprime clairement.

Ceci est universel. Dire qu'il faut travailler la sensation, le relâchement, la globalité du mouvement revient à enfoncer des portes

ouvertes. Evidemment qu'il faut. Mais à condition de posséder des outils de qualité - et à travers eux.

Que l'on comprenne bien par exemple en quoi ken, jo et tai jutsu sont intimement reliés en aikido (par O sensei, faut-il

le rappeler?) dans une synthèse unique et différente des autres systèmes d'armes (que seuls ceux qui ne la connaissent pas considèrent avec dédain comme j'ai pu le lire). Et pourquoi la

répétition inlassable de ces formes pédagogiques nous fait progresser vers une vision et une pratique cette fois véritablement globales de l'unité de l'aikido.

Pour lire et apprécier la globalité d'un livre, il faut apprendre à lire les lettres (sans jeu de mots ;-)...

…

Matthieu Jeandel ajoute sur cet article quelques notions assez fondamentales.

Une chose que l'on oublie ou occulte volontiers parce que cela nous arrange est que dans les koryu (les écoles traditionnelles de la

tradition) où, soi-disant, l'apprentissage se faisait en volant la technique, cette façon de faire ne constituait qu'une étape pour faire le tri et voir qui était digne de recevoir les

enseignements de l'école.

L'enseignement OKU (que l'on qualifie aujourd'hui de secret, de caché...) n'était en fait rien de plus que l'enseignement des clefs qui

faisaient que les techniques fonctionnaient vraiment, c'était justement l'apprentissage des détails.

Tokimune Takeda expliquait qu'il fallait enseigner la forme avec un certain réalisme sans donner tous les détails de son efficacité réelle

et garder les détails pour ceux qui recevront le menkyo kaiden...

Cela est parfaitement cohérent avec ce que disait Sagawa sensei et avec la ligne de conduite d'O sensei tout au long de sa vie:

"Vous devez comprendre ma répugnance/réticence à divulguer quelque chose que j'ai acquis au prix d'un travail dur et obsessionnel. Je refuse d'enseigner à quelqu'un qui a une mauvaise

personnalité".

…

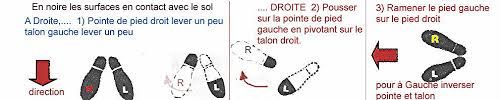

Pour finir il faut tout de même bien dire et redire que O sensei expliquait et expliquait en détail. Selon Saito sensei, pour maître Ueshiba

tous les détails d'une technique comptaient sans quoi ce n'était pas une technique. Il expliquait que O sensei lui démontrait à chaque fois pourquoi une technique avait cette forme et pas une

autre, lui révélant la nécessité quasi mathématique, géométrique de toutes les formes et leurs variantes.

O sensei expliquait et en détails.

Mais pas à tout le monde.

![IMG 0215]()

Comme quoi, quand on est motivé (e)... ;-)

![]() ).

).

![]() .

.